相続に関する問題

|

|

相続に関する問題,高齢者に関する問題

1.相続手続きの流れ

| 被相続人の死亡 |

| 相続開始 |

|

| 遺言書の有無を確認 |

| 遺言書があれば,家庭裁判所で検認を受けた後開封。 |

|

| 相続人の調査・確認 |

|

| 相続財産の把握 |

|

| 相続放棄または限定承認(3か月) |

| 遺産や債務の概要を把握し,相続の放棄をするかどうかを決定。 |

|

| 所得税の準確定申告(4か月) |

|

| 遺産分割協議 |

| 遺産分割協議書の作成 |

|

| 遺産の名義変更手続き |

| 不動産の所有権移転登記など |

|

| 相続税の計算 |

|

| 相続税の申告と納付(10か月) |

2.遺言書の種類

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |

| 解説 | 公証役場で遺言の内容を述べ、公証人が遺言書を作成する。 | 自筆で遺言を作文し、日付、氏名を記入の上、押印する。 |

| 特徴 | ・証拠能力が高く、無効になる可能性が低い。 ・費用がかかる。 |

・誰にも知られずに作成でき、手軽である。 ・無効になる恐れがあり、トラブルにもなりやすい。 |

| 対応方法 | 公証役場に遺言書の原本があり、取りに行き、開封する。 | 開封せず、そのままの状態で家庭裁判所に持って行き、開封の手続きをする。 |

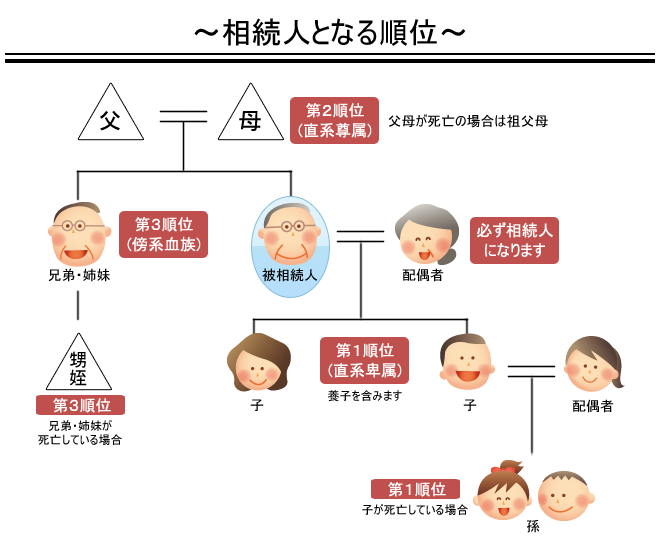

3.法定相続人と法定相続分

相続する権利がある方を相続人と言い、法律では、相続人が遺産を相続できる法律上の割合を法定相続分として決めています。

また、誰が相続人なのかについては、戸籍謄本を取って確認します。

| 配偶者と子 | 配偶者が2分の1、子は残りの2分の1を人数分で均等割。 |

| 子が養子である場合 | 実子と同様の相続権が認められます。 |

| 配偶者と父母 | 配偶者が3分の2、父母は残り3分の1を人数割。 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等割。 |

代襲相続とは

被相続人の子ども(第1順位)が死亡し、また相続欠格・相続人の廃除などの理由で相続の権利を失っている場合、孫が相続人になります。これを代襲相続と言い、代襲する人を代襲相続人といいます。孫がいなければ、ひ孫へと、無限に続きます。

【相続欠格】

相続人が被相続人の生命を侵害したり,遺言への違法な行為をした場合,民法上相続の資格を失うことをいいます。

【相続人の廃除】

相続人が被相続人に対して,虐待や重大な侮辱を行ったり,相続人に著しい非行がある場合,被相続人の意思,廃除の審判により,相続人の相続権を失うことをいいます。

4.相続財産の範囲

プラスの財産

- 不動産(土地・建物)

宅地・住居・農地・店舗・貸地など - 不動産上の権利

借地権・地上権・定期借地権など - 現金・預貯金・有価証券

小切手・株券・国債・社債・手形債権など - その他

貸付金・売掛金・ゴルフ会員権・著作権・特許権など - 動産

自動車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

マイナスの財産

- 借金

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務 - 公租公課

未払いの所得税・住民税・固定資産税など - その他

未払費用・未払利息・未払いの医療費など

生命保険について

生命保険の保険金については原則として遺産には入りません。

その保険金は、受取人固有の財産となりますので、受取人以外の相続人は、その金銭の分割を要求できません。

5.基本用語

遺言

遺言とは、被相続人の最後の意思を示したものです。被相続人は、遺言で誰に相続(または贈与)させるのかや、相続分などについて自由に決めることができます。そのため、法律上の相続人ではない人にも、遺言によって財産を残すことができます。

遺言とは、被相続人の最後の意思を示したものです。被相続人は、遺言で誰に相続(または贈与)させるのかや、相続分などについて自由に決めることができます。そのため、法律上の相続人ではない人にも、遺言によって財産を残すことができます。

また、遺言には誰かの同意は必要なく、いったんなした遺言を自由に変更することもできます。ただし、法律で決まった方式に沿って作成された遺言でなければ、遺言は無効となります。

遺産分割

遺産分割には、

遺産分割には、

①遺言による分割

②協議による分割

③調停による分割

④審判による分割

があります。相続人の間で話し合いがまとまらず、協議による分割ができない場合には、遺産分割の調停を申し立てることができます。

遺留分減殺請求

被相続人は、遺言によって、誰に何を相続させるのか自由に決めることができます。そのため、遺言の内容によっては、本来であれば法定相続分が相続できるはずの法定相続人に不利益となる場合があります。

被相続人は、遺言によって、誰に何を相続させるのか自由に決めることができます。そのため、遺言の内容によっては、本来であれば法定相続分が相続できるはずの法定相続人に不利益となる場合があります。

そこで、民法では、法定相続人に最低限保証される相続分を定めており、これを遺留分といいます。

遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分に不足する部分につき、遺贈を受けた人に対して相続財産の返還を請求することができます。

6.成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力や意思能力が十分でない人を支援し、権利擁護をはかるための制度です。

成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれていて、判断能力など本人の事情に応じていずれかの制度を利用できます。そして、家庭裁判所から選任された成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行います。

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ公証人役場で「任意後見契約」を作成しておく制度です。将来後見人になってもらう人との間で、どのようなことを後見してもらうのか、その委任事務内容について公正証書で「任意後見契約」を締結します。

任意後見制度

判断能力が不十分になる前に 将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。

法定後見制度

判断能力が不十分になってから

家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。

本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度の利用できます。

- 後見開始の審判(民法第7条)

- 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するための手続きです。家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。

- 保佐開始の審判(民法第11条)

- 精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が特に不十分な者(本人)を保護するための手続きです。家庭裁判所は、本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して、当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権を与えることができます。また、保佐人又は本人は、本人が自ら行った重要な法律行為に関しては、取り消すことができます。

- 補助開始の審判(民法第15条)

- 精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が不十分な者(本人)を保護するための手続きです。家庭裁判所は、本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権又は同意権(取消権)を与えることができます。

専門家が入ることによって、手続きが有利に、

またスムーズに進む等のメリットが生まれます。

もめる前、もめている最中、もめた後に関わらず、

まずはご相談ください。